映画好きだった私。

中学生〜高校生の6年間で、たぶん1000本以上の映画を観ていると思う。当時はVHSのビデオレンタルが主でしたが、映画館にも通った。一番好きな映画は揺るぎなく「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ですが、その一方で、「スティーブン・キング」ファンでもある。

映画、好き「だった」の部分。ある境目で、映画があまり面白く感じられなくなり、90年代初頭の丁度、ターミネーター2を過ぎたあたりから(この映画も20回以上は見ている)から、映画はCGを主体とする製作が進行して、今まで難しかった情景を作ることができるようになった一方で、これまでのセットで作り物とはわかっている上で、見る側の臨場感で置き換えてリアリティを楽しむことができなくなった転換期に、映画を見る興味を次第に失った。

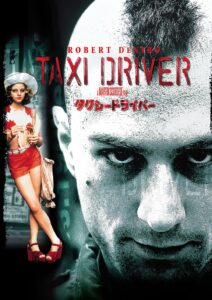

そんな中。先週末、「舘ひろしシネマラウンジ」で、タクシードライバー(字幕版)を放送していた。

少年時代に観た時は「怖い映画」の印象でしたが、現代あらためて観ると、当時とは違う感想が心に残る。後味悪いのではないけれど、なんか、現代日本と照らし合わせる感傷が残る。

一般的に多いこの映画の感想として、”心の闇が狂気となる。”とか、

舘ひろしさんは「歪んだ正義」と仰っていたのも印象的でしたが、

タクシードライバーは正に現代日本にも照らし合う物語だと思う。

孤立化を深化し、この映画の主人公においては、その心の闇が狂気化し、モヒカン頭にした主人公が迎えるラストですが、

今観ると、私個人の感想は、狂気化というより、元々抑圧されていた自己を他人の問題解決にあてることで自らの心を埋めようとする人物を描いているように感想をもった。

あなたの周りにもいませんか。他人の問題に首を突っ込みたがる。そんな人が。

この映画。「あとはみんなで考えよう」的なストーリーですが、解釈は人それぞれ。舘ひろしさんは、「ラストの「チラ見」の意味を問いたい」と語ってました。私はあの目線に深い意味はなかったと思う。孤独と孤立化が「孤」となった本質、常に社会を敵視するかのような神経症の隠された敵意が表現されたシーンだと思って見ていた。

まだ観てない方。よかったらご覧ください。

テーマもいいですね。Saxはトム・スコットとの事。